- 法律资讯

- 万瑞观点

- 热点分析

- 239月

- 商标撤三行政诉讼:热点解析与实务指南

e小方

2025-09-23 16:17

浏览168

收藏2

e小方

2025-09-23 16:17

浏览168

收藏2

在商标权保护与市场秩序维护的平衡中,“撤三” 制度(撤销连续三年不使用注册商标制度)始终是核心环节。而随着 2025 年《申请撤销连续三年不使用注册商标》新规的出台,以及商标法第四次修订草案的公开征求意见,商标撤三行政诉讼领域的争议与难点愈发凸显。本文结合 2025 中国商标年会最新研讨内容、典型司法案例及现行法律规则,从新规争议、证据审查、核心争议问题三大维度,为读者拆解商标撤三行政诉讼的关键要点,助力市场主体精准应对。

一、新规背景:撤三制度的 “平衡之困” 与立法探索

2025 年,商标撤三领域迎来两大重要动态:一是《申请撤销连续三年不使用注册商标》新规实施,二是商标法第四次修订草案(征求意见稿)公开,两者均围绕 “如何优化撤三制度” 展开,却也引发了关于 “权利平衡” 的广泛讨论。

(一)2025 年撤三新规的争议焦点

新规的核心目标是遏制 “撤三” 程序滥用、推动商标真实使用,但因调整了举证责任分配与证据要求,引发五大核心争议:

1. 法律依据争议:新规要求申请人在启动撤三时提交初步举证(如实地调查记录、电商平台检索截图),这与《商标法》“任何人可申请撤三” 的开放性原则存在张力。有观点认为,此举变相提高了申请门槛,削弱了公众对闲置商标的监督权;

2. 成本负担争议:实地调查、多平台检索等证据要求,使申请人的时间与经济成本大幅增加。以线下门店调查为例,单品牌跨区域调查成本可能超过 5000 元,可能导致中小微企业或个体工商户 “望而却步”,误伤确有必要的合法申请;

3. 标准统一争议:新规未细化 “初步证据” 的具体标准(如检索平台范围、调查样本量),导致行政机关自由裁量空间过大。例如,部分地区要求申请人提供 3 家以上电商平台的检索记录,部分地区仅需 1 家,裁判尺度不统一增加了市场主体的操作困扰;

4. 清理效果争议:过高的申请门槛可能导致 “僵尸商标” 清理效率下降。数据显示,2019-2023 年我国撤三复审案件数量从 9152 件增至 21393 件,新规实施后,2025 年 1-6 月撤三复审案件量仅 9088 件(同比下降约 15%),有观点担忧闲置商标可能进一步囤积;

5. 权利平衡争议:新规将部分举证责任从注册人转移至申请人,被质疑 “不当减轻注册人证明使用的法定义务”。根据《商标法》第四十九条,注册人本应承担 “证明商标已使用” 的核心责任,新规调整可能打破 “监督闲置商标” 与 “保护合法注册人” 的原有平衡。

(二)商标法第四次修订草案的 “主动申报” 探索

为解决撤三制度的 “被动性” 问题,商标法第四次修订草案(征求意见稿)第六十一条提出 “商标使用情况主动申报” 制度:要求商标注册人自核准注册之日起,每满五年后的十二个月内,向国家知识产权局说明商标使用情况或不使用的正当理由;逾期未说明且经催告后仍不履行的,视为放弃商标,由官方注销。

这一制度若落地,将从 “被动撤销” 转向 “主动管理”,大幅减少闲置商标存量。但争议点在于:一方面,“集中说明多件商标” 的规定可减轻企业负担(如集团企业可批量申报);另一方面,“随机抽查真实性” 可能增加合规成本,若企业未妥善留存使用证据,可能面临商标被撤销的风险。

(三)撤三制度的核心价值:不是 “惩罚”,而是 “激活”

尽管争议不断,业界对撤三制度的核心价值已形成共识:它并非对商标权人的 “惩罚”,而是通过 “倒逼使用” 激活商标资源。从制度设计逻辑看,撤三制度需平衡两大关系:

1. “注册主义” 与 “使用主义” 的平衡:我国商标权采用 “注册取得” 原则,但若无撤三制度,易出现 “抢注囤积” 现象(如某企业注册数十件与自身业务无关的热门词汇商标)。撤三制度通过 “使用要求”,确保商标从 “注册符号” 转化为 “市场识别工具”;

2. “监督自由” 与 “权利保护” 的平衡:既要允许公众监督闲置商标(维护市场公平),也要防止 “恶意撤三”(如竞争对手通过撤三干扰正常经营)。2025 年新规与修订草案的探索,本质都是在这一平衡中寻找更优解。

二、证据审查:撤三行政诉讼的 “核心战场”

在商标撤三行政诉讼中,“证据是否足以证明商标真实使用” 是决定案件结果的关键。根据北京知识产权法院数据,2019-2021 年 9 月审结的 3843 件撤三行政案件中,27.7% 的案件因证据问题被撤销行政决定,可见证据审查的重要性。司法实践中,证据审查围绕 “三性”(真实性、关联性、合法性)与 “证明力” 展开,形成了明确的审查规则。

(一)证据 “三性” 审查:筑牢事实基础

1. 真实性审查:区分 “形式真实” 与 “实质真实”

(1)形式真实侧重 “证据载体合法”,如发票需为税务部门监制、合同需加盖有效公章;

(2)实质真实侧重 “内容真实”,需排除 “伪造证据” 或 “象征性使用证据”。根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第五十六条,法院会结合 “证据形成原因”“原件与复制品一致性”“提供人与当事人的利害关系” 综合判断。

(3)典型案例:在贵州省仁某酒业公司商标撤三案中,原告提交的两份商标许可合同公章明显不同,且关键发票在税务平台 “查无此票”,法院认定证据实质不真实,对全部证据从严审查,最终支持商标撤销。

2. 关联性审查:聚焦 “时间” 与 “类别” 两大维度

(1)时间关联性:证据需指向 “撤三指定期间”(通常为申请撤销前连续三年)。例如,若申请人 2025 年申请撤三,注册人需提交 2022-2025 年的使用证据,2021 年及之前的证据无效;

(2)类别关联性:证据需对应商标 “核定使用的商品 / 服务”。例如,注册在 “服装” 类别的商标,若仅提交 “鞋类” 的销售证据,因超出核定范围,关联性不成立。

3. 合法性审查:遵循法定形式与程序

(1)法定形式:如电子证据需符合《电子数据规定》的要求,未经公证的微信朋友圈截图,若无法证明 “完整性”(如未显示发布时间、发布人身份),可能因形式不合法被排除;

(2)取得程序:证据需通过合法手段获取,如通过黑客技术获取的竞争对手内部销售数据,因取得程序违法,无法律效力。

(二)证明力审查:判断 “商标使用” 的四大核心要素

根据《商标法》第四十八条,“商标使用” 需满足 “真实、公开、合法、商标性” 四大要素,这也是司法实践中证明力审查的核心标准:

1. 真实使用:排除 “象征性使用”

(1)象征性使用是指 “仅为维持注册而进行的形式化使用”,如仅销售 11 件商品(金额 1100 元)、仅制作商标标识而不投入市场。在倪某某诉福建某实业公司撤三案中,最高人民法院明确:“以维持注册为主要目的的象征性使用,不构成商标法意义上的使用”;

(2)判断要点:法院会综合 “使用规模(如年销售额、销售区域)”“使用频率(如是否持续销售)”“使用意图(如是否有长期经营计划)” 判断,小微企业偶发的小额销售(如单月销售额 5000 元以下),若能证明 “持续经营意图”(如签订长期供货合同),可能被认定为真实使用。

2. 公开使用:让 “相关公众可感知”

(1)公开使用需满足 “面向市场流通”,内部测试、员工福利发放等非商业场景的使用无效;

(2)电子证据的突破:过去,微信朋友圈因 “封闭性” 常被认定为非公开使用,但 2025 年北京高院 “赵某诉某某生物公司案” 中,法院指出:“朋友圈存在无限扩散可能,仅以‘封闭性’否认公开性,与小微企业经营实际不符”。该案中,赵某提交的朋友圈商品展示、微信转账记录(600 元订货款),被认定为 “公开商业使用”。

3. 合法使用:不违反法律强制性规定

例如,销售假冒伪劣商品时使用商标、在禁止注册商标的商品(如烟草)上使用商标,均属于 “非法使用”,无法作为有效证据。

4. 商标性使用:发挥 “来源识别功能”

商标需 “显著展示”,若仅作为商品描述词使用,不构成商标性使用。在杭州某电子商务公司撤三案中,诉争商标为 “文艺 WENYI”,但注册人在淘宝商品名称中仅使用 “文艺” 二字(如 “文艺复古衬衫”),且与 “简约”“清新” 等形容词搭配,法院认定 “文艺” 是对商品风格的描述,未发挥来源识别功能,不构成商标性使用。

(三)常见证据的效力认定:避坑指南

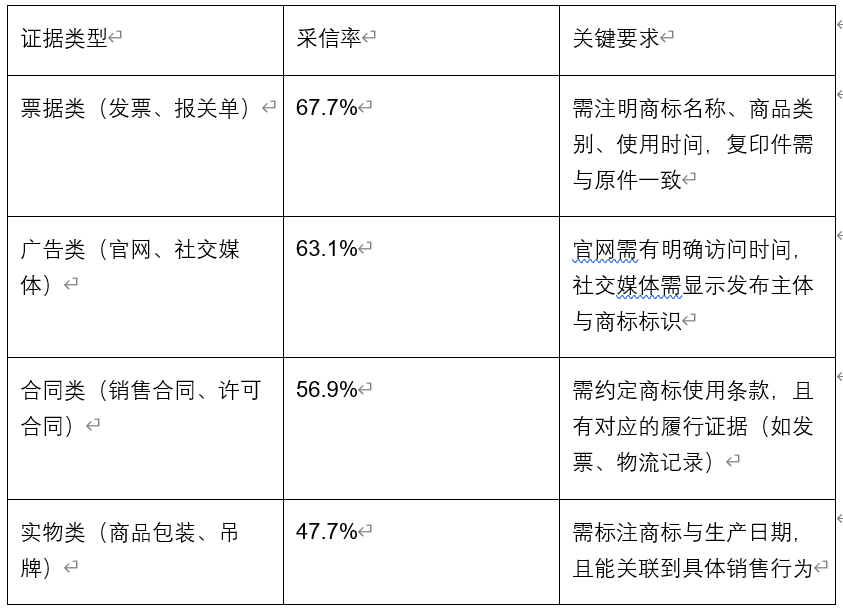

根据北京知产法院调研报告,撤三案件中常见证据的采信率差异显著,需重点关注:

特别提醒:单独提交 “合同” 或 “书面证言” 不被认可。根据《商标审查审理指南》,仅合同无法证明 “实际履行”,仅书面证言无其他证据佐证时,真实性难以核实,均不视为有效使用证据。

三、核心争议问题:司法实践中的 “难点突破”

除证据审查外,商标撤三行政诉讼还存在三大高频争议问题:实际使用标志与注册商标的 “同一性” 认定、“正当理由” 抗辩的适用、诉讼中补充证据的采纳,司法实践已形成相对明确的裁判规则。

(一)“同一性” 认定:细微差异不改变显著特征即可

1.实际使用中,注册人可能因设计优化、场景需求,对商标进行细微调整(如改变字体、增减装饰元素),此时需判断 “调整是否改变显著特征”:

2.合法情形:仅改变文字书写方式(如 “宋体” 改为 “楷体”)、图形色彩(如 “红色 logo” 改为 “蓝色 logo”)、组合商标的排列顺序(如 “文字 + 图形” 改为 “图形 + 文字”),若核心识别部分(如文字读音、图形轮廓)未变,视为与注册商标同一;

3. 违法情形:改变核心构成要素,或指向其他注册商标。在 “CHANDOR” 商标撤三案中,注册人实际使用 “CHANDO” 商标(少一个 “R”),且 “CHANDO” 为其另一枚注册商标,法院认定 “使用行为指向其他商标,与诉争商标无同一性”,最终支持撤销。

(二)“正当理由” 抗辩:严格限定 “不可归责于注册人”

根据《商标法实施条例》第六十七条,“正当理由” 仅包括四类情形,司法审查中持 “严格审慎” 态度:

1. 不可抗力:如地震、洪水导致工厂停产,无法使用商标;

2. 政府政策性限制:如环保政策要求行业停产、疫情期间交通管制导致商品无法流通;

3. 破产清算:企业进入破产程序后,经营活动停滞导致商标未使用;

4. 其他不可归责于注册人的事由:需证明 “未使用是客观障碍导致,且注册人无过错”。

典型案例:在 “哈飞” 商标撤三案中,哈飞公司将商标独占许可给哈飞股份公司,但哈飞股份公司因重组纠纷(非自身过错)导致商标未使用,法院认定 “企业重组纠纷属于不可归责于注册人的正当事由”,维持商标注册。

需注意:“企业经营调整”“个人疾病”“等待侵权诉讼结果” 等情形,因属于 “注册人可控制的因素”,通常不被认定为 “正当理由”。

(三)补充证据的采纳:“行政程序未提交” 的后果

行政诉讼中,注册人可能补充提交行政阶段未提交的证据(如遗漏的销售发票),法院是否采纳需区分情形:

1. 可采纳情形:行政阶段已提出提交申请但未被允许、行政阶段客观上无法获取(如第三方平台数据需诉讼阶段申请调查令);

2. 不可采纳情形:行政阶段无正当理由拒不提交,仅在诉讼阶段补充。根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第五十九条,此类证据法院 “一般不予采纳”,避免注册人 “故意拖延举证”。

例如,在某食品公司撤三案中,注册人在行政阶段未提交关键销售合同,主张 “忘记存档”,诉讼阶段才补充提交,法院以 “无正当理由逾期提交” 为由,未采纳该证据。

四、应对建议:企业的 “撤三防护指南”

结合前述规则与实践经验,企业可从 “日常管理”“程序应对”“风险防范” 三方面构建撤三防护体系:

(一)日常管理:建立 “证据留存清单”

1. 按 “时间 + 类别” 分类留存证据:每季度整理一次商标使用证据,区分 “销售(发票、订单)”“宣传(广告合同、官网截图)”“产品(包装照片、质检报告)” 三类,标注使用时间、商品 / 服务类别;

2. 重点留存 “关联证据”:如销售合同需搭配物流单、发票,广告截图需搭配投放记录,确保形成完整证据链。

(二)程序应对:收到撤三通知后的 “三步法”

1. 第一步:核实 “指定期间”,确认是否在 “申请撤销前连续三年” 内有使用行为;

2. 第二步:筛选核心证据,优先提交 “票据类 + 实物类” 证据(采信率高),排除象征性使用证据;

3. 第三步:及时答辩,行政阶段答辩期通常为 2 个月,逾期未答辩可能被视为 “无使用证据”,需提前准备答辩材料,必要时委托专业律师。

(三)风险防范:避开 “常见雷区”

1. 不随意改变商标核心要素:若需调整商标,先评估是否改变显著特征,必要时申请商标变更;

2. 不提交虚假证据:部分证据瑕疵(如发票漏填商标)可通过补充说明补救,但伪造证据(如 PS 销售记录)会导致 “全部证据从严审查”,甚至面临行政处罚;

3. 关注 “主动申报” 动态:若商标法第四次修订草案落地,需按时提交商标使用情况说明,避免因逾期被注销。

结语

商标撤三行政诉讼的核心,是 “商标真实使用” 的证明与认定。对于企业而言,与其在诉讼中 “被动应对”,不如在日常经营中 “主动管理”—— 通过规范留存使用证据、合理使用商标、关注制度动态,既能避免商标因 “未使用” 被撤销,也能有效抵御 “恶意撤三” 的干扰。而对于行政机关与司法机关,如何在 “遏制滥用” 与 “清理闲置” 中找到更精准的平衡,仍需在实践中持续探索。唯有各方共同努力,才能让撤三制度真正成为 “激活商标资源、维护市场公平” 的有效工具。