一、新规事项的追加(超范围)

- 法律资讯

- 万瑞观点

- 热点分析

- 284月

- 比较法研究,最新中日专利制度差异分析(实务应用篇)

e小方

2018-04-28 15:37

浏览4630

收藏95

e小方

2018-04-28 15:37

浏览4630

收藏95

作者简介

北京三友知识产权代理有限公司

邓毅

合伙人/专利代理人

毕业于清华大学,拥有热能发动机专业和微电子专业双学位。从事知识产权行业近10年,专攻集成电路、通信、电子、计算机系统等领域的相关知识产权代理业务。曾多次赴日本研修并交流知识产权制度的沿革和发展,精通中日知识产权业务,为大量中国企业进入日本市场获得知识产权保护提供了全面而精准的知识产权保护策略。

上篇文章中,我们按照专利申请的大致流程介绍了一些中日专利制度上的区别。

这次我们介绍几点与具体的实务应用相关的差异。

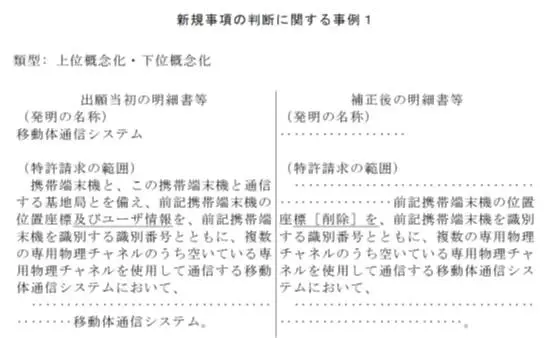

--相关法规:日本特许法第17条之2第3项及审查基准第IV部第2章

根据日本审查基准第IV部第2章的规定,所谓被记载于原始申请文件中的事项,是指本领域技术人员通过综合原始文本中的全部记载内容而能够导出的事项,即能够从原始申请文件中明确得到的事项。

实际上,关于超范围,日本曾经也采用过与中国的“直接地、毫无疑义地确定”相类似的判定标准。不过,日本通过2003的改法而修改为“能够从原始申请文件中明确得到的事项”这一标准。因此,日本对于超范围的判定标准较中国而言是相对宽松的。以下给出一个日本特许厅网站上登载的事例集中的一例。

修改前:与识别编号一起发送位置坐标和用户信息。

修改后:与识别编号一起发送位置坐标,即:删除了其中的用户信息。

日本的结论如下:

在原始说明书中的任何位置均未记载过与基站之间仅进行“位置坐标和识别编号”的通信,但是,本发明所要解决的技术问题是“能够与各个专用物理信道的通信状态无关地取得位置信息,并提供与位置信息对应的信息”,而用于解决技术问题的技术手段是“按照规定的协议发送再分配指示信号,进行信道的切换”。

显然,“用户信息”是与本发明所要解决的技术问题以及相应的手段无关的,此时,“用户信息”是任意的添加事项,因此删除“用户信息”并不超范围。

与此相对,在采用了“直接地、毫无疑义地确定”这样的审查标准的中国,上述这样的修改估计很难得到认可。

二、扩大先愿(抵触申请)

--相关法规:日本特许法第29条之2

在日本,将类似于中国抵触申请的情形称为“扩大先愿”。对于某一申请日提出的专利申请而言,其新颖性会受到在该申请日以前提出且在该申请日以后公布的“扩大先愿”的损害。然而,与中国不同的是,日本将自我冲突的两种情形排除在外,也就是,相同的申请人或者相同的发明人的申请不构成“扩大先愿”。

而在中国,“抵触申请”则不存在日本那样的例外,包含由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型提出的申请。

三、单一性

--相关法规:日本特许法第37条及审查基准第Ⅱ部第3章

![Z8Z]8BV[YL[8C{QT`}UGN8S.png Z8Z]8BV[YL[8C{QT`}UGN8S.png](http://www.bjwrlaw.com/UpLoadFile/image/20171226/15142702532827405.png)

在中日两国,针对单一性的评价标准都是以是否具有“特定技术特征(STF)”作为判断标准。然而,不同的是,两国对“特定技术特征(STF)”的解释有所差异。

根据日本审查基准第Ⅱ部第3章的规定,可以清楚地理解到“特定技术特征”是使权利要求具备新颖性的技术特征;

而在中国审查指南中,则明确规定“特定技术特征”是使权利要求具备新颖性和创造性的技术特征。

在日本审查基准第Ⅱ部第3章中,将“特定技术特征”解释为相对于现有技术有贡献的技术特征,这里,贡献是指在与现有技术的对比中具有技术上的意义。

关于不具有贡献(不能认定为是特定技术特征)的情况,日本的审查基准中给出了如下三种情形:

(i)该技术特征已经在现有技术中被发现;

(ii)该技术特征是在一个现有技术中进行的公知技术、惯用技术的增加、删除、或者转换等;

(iii)该技术特征是针对一个现有技术进行的单纯设计变更。

可见,日本针对不属于“特定技术特征”的解释类似于针对新颖性的判断标准,这在日本的专利实践中也是普遍认同的。从这一点可以看出,虽然在中日两国表面上都采用了“特定技术特征(STF)”这个判断标准,但在实际的实务应用中仍存在本质上的差异。

四、计算机程序

--相关法规:日本特许法第2条

众所周知,在日本,以“程序”为主题的权利要求是能够被授予专利权的,也就是计算机程序自身能够得到保护。不过,在撰写程序的权利要求时,作为要求,应该写明“程序”所依托的载体,即,需要写明是由计算机或者相应的实体部件来执行“程序”。

在中国,于2017年4月1日起实施的修改后的审查指南中规定,记录有计算机程序的介质已经能够得到保护,然而计算机程序自身尚未在专利法中得到保护,而仍属于著作权的保护范畴。

![Z8Z]8BV[YL[8C{QT`}UGN8S.png Z8Z]8BV[YL[8C{QT`}UGN8S.png](http://www.bjwrlaw.com/UpLoadFile/image/20171226/15142702979401350.png)

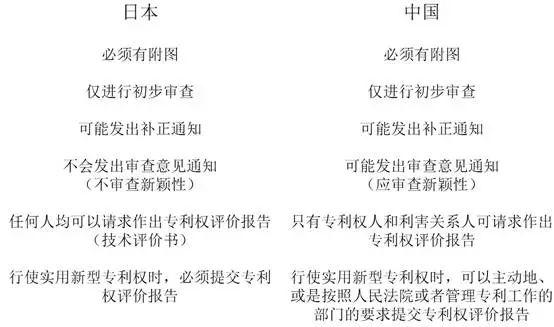

最后,简要地讨论一下中日在实用新型制度上的差异。下图示出了两国之间的比较。

日本的实用新型制度与中国相比,进行的是更加纯粹的初步审查(形式审查),不会对新颖性进行判断,因此,在提交实用新型申请后,只要不存在违反保护客体、违反公序良俗、明显的记载缺陷等显著的问题,便可得到授权。

然而,这种相对宽松的审查标准对实用新型的专利权人在行使专利权时提出了要求,带来了沉重的义务。换句话说,当能够如此轻松地获得专利权时,相应的义务必然增加,不能够草率地行使权利。

上面提到,日本针对实用新型申请不进行基本的新颖性审查,因此授权后的实用新型专利权实际上是非常不稳固的。在这样的前提下,当实用新型的专利权人行使专利权时,日本要求专利权人必须要出具专利权评价报告(技术评价书),也就是提醒专利权人自己应该意识到授权后的实用新型专利权是否存在缺陷。

在专利权评价报告中存在对专利权不利的结论(例如被否定了新颖性、创造性)的情况下,如果专利权人依然冒然地去行使权利时,一旦行使权利的过程中自己的专利权被专利权评价报告中的证据无效掉,专利权人需要反过来赔偿对方的损失,即,需要承担反赔义务。

在这样的背景下,即使获得了实用新型专利权,欲行使权利时也会非常的慎重,这也导致在日本提交实用新型申请的数量非常低。这与中国申请人大量地提交实用新型申请的现状形成了鲜明的对比。

最后补充一点,在日本存在特许(发明)、实用新型(考案)、外观设计互相变更的制度。对于实用新型来讲,可以在申请日起的3年内(即使已经获得专利权)变更为发明申请,

不过需要注意的是,一旦收到专利权评价报告(技术评价报告书)后,就失去变更的机会。因此,当实用新型已经获得专利权而希望行使权利时,一种做法是基于授权的实用新型专利权提交发明申请,进而经过发明的实质审查之后就可以基于授权的发明专利来行使权利了,这样也就避免了上面提到的反赔义务。

日本的专利制度有着十分友好的一面(例如外语申请制度,申请的变更制度等),也有不近人情的一面(拒绝理由通知的答复次数、修改的拒绝、分案的时机等),但这恰恰反映了日本审查的突出特点:“快”。

日本的这种“快”在一定程度上对申请人提出了更高的要求。面对这种“快”,申请人通常在答复拒绝理由时会全面性地进行分析研究并提交能够充分克服拒绝理由的答辩方案,这实际上非常有助于提高审查效率,而且缩短了获得专利权的时间。