--相关法规:日本特许法第36条之2

- 法律资讯

- 万瑞观点

- 热点分析

- 284月

- 比较法研究,最新中日专利制度差异分析(申请流程篇)

e小方

2018-04-28 15:39

浏览4305

收藏89

e小方

2018-04-28 15:39

浏览4305

收藏89

作者简介

北京三友知识产权代理有限公司

邓毅

合伙人/专利代理人

毕业于清华大学,拥有热能发动机专业和微电子专业双学位。

从事知识产权行业近10年,专攻集成电路、通信、电子、计算机系统等领域的相关知识产权代理业务。

曾多次赴日本研修并交流知识产权制度的沿革和发展,精通中日知识产权业务,为大量中国企业进入日本市场获得知识产权保护提供了全面而精准的知识产权保护策略。

日本作为技术强国且作为中国的邻国,每年都有大量的专利申请进入到中国。另一方面,随着中国的科技及知识产权事业的日益发展,不难想象,从中国向日本申请的专利案件的数量将持续增长。

![NX644Z9AS02Q`C26J(]7_@B.png NX644Z9AS02Q`C26J(]7_@B.png](http://www.bjwrlaw.com/UpLoadFile/image/20171226/15142663803051801.png)

在这样的背景下,了解并掌握日本专利制度的一些特点、特别是与中国专利制度之间的差异是十分必要的。

本文以与中国专利制度相对比的形式,对日本专利制度进行介绍。另外,由于篇幅所限,本文并非对中日两国的专利制度全面地进行比较,而是萃取了一些要点进行介绍。

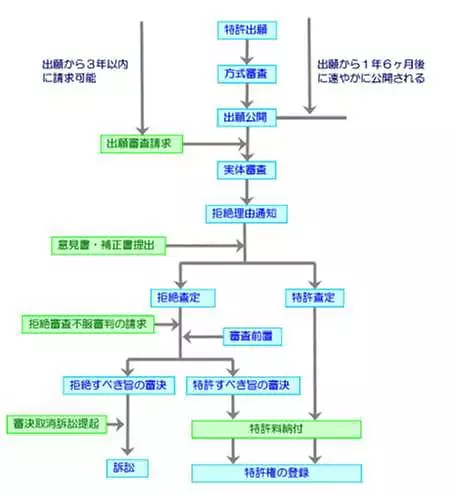

首先,下图示出了在日本进行专利申请的大致流程。

如上图所示,从专利申请直至授权为止的整体流程与中国是比较相近的,然而,在表面上看似相近的背后,意外地隐藏着如下诸多区别。

一、申请语言

日本通过2016年的改法,将能够以日语或英语进行专利申请(基于巴黎公约)扩大为能够以包括日语和英语在内的任何外语进行申请。

当申请人没有足够时间完成翻译工作或者渴求获取更早的申请日时,可以通过递交日语的专利申请请求书,同时附上外语的申请文件(说明书、权利要求书、附图等),来完成专利申请在日本的递交。这种外语申请制度并不限于外国申请人,日本申请人自己也可以用外语来完成申请的提交。

不过,以外语提交的专利申请并非是一份完备的申请,提交之后尚不能启动具体的审查工作,审查流程只有在正式提交了申请文件的日语译文之后才能启动。

按照日本专利制度的规定,从申请日(主张优先权时,是指最早的优先权日)起1年4个月以内应提交对应的日语译文。当申请人未能在上述1年4个月以内提交日语译文的情况下,日本特许厅会通知申请人尚未提出译文,此时,申请人从收到日本特许厅的通知起2个月内仍然可以提交日语译文。

此外,对于分案申请、申请的变更(发明、实用新型、外观设计之间的相互变更)、基于授权的实用新型专利权而进行的发明申请等,即使上述1年4个月的期限已过,也可以通过外语来进行申请的递交,作为要求,要在这些申请的实际递交日起2个月内完成日语译文的提交。

对于以外语提交的专利申请,在提交了日语译文后,可以在外语申请文件记载的范围内对日语译文的翻译错误进行修改。

可见,日本的这种外语申请制度对申请人是十分友好的,能够确保更早的申请日,避免了申请人无时间进行翻译或者因翻译时间仓促而导致出现大量翻译错误的状况,而且即使出现翻译错误,也有进行补救的机会。

与日本不同,在中国递交申请(基于巴黎公约),目前只能够采用中文进行提交。而且在提交后,只能够在不超出中文申请文件的范围内进行修改。

上面提到的外语申请制度是对于基于巴黎公约的申请而言的,而对于PCT申请而言,中日是类似的,在日本允许用日语或英语、在中国允许用中文或英语进行申请。

二、主动修改的时机及要求

--相关法规:日本特许法第17条之2

根据日本特许法第17条之2第1项的规定,在未发出过拒绝理由通知(相当于中国的审查意见通知书)的情况下,从提交申请起直至授权决定的副本送达以前,均可以对申请文件进行主动修改。

另一方面,在发出过拒绝理由通知的情况下,从提交申请起直至接收到第一次发出的拒绝理由通知为止,均可以对申请文件进行主动修改。

可以看出,在日本进行主动修改的时机也比中国宽松许多。在中国,只能够在提出实质审查请求的同时、以及收到进入实质审查阶段的通知起3个月内进行主动修改。

作为对申请文件进行主动修改的要求,中日是类似的,只要不超出原始申请文件记载的范围即可。

三、实质审查请求的提出

--相关法规:日本特许法第48条之3

根据日本特许法第48条之3第1项的规定,从申请日起(即使主张了优先权,也是指实际的申请日)3年内任何人都可以针对专利申请提出实质审查请求。

日本的这种制度的优点在于:当任何人觉得某件专利申请对自己有不利影响,想尽快得到审查结果,但申请人又迟迟不提出实质审查请求时(特别是上述3年内的期限并非从优先权日起算而是从实际的申请日起算的,因此在日本提出实质审查请求的期限可能会拖得很久),任何人都可以针对该专利申请提出实质审查请求。不过,此时需要提出实质审查请求的人自己负担请求的费用。

而在中国,只有申请人能够提出实质审查请求。而且,在伴有优先权的情况下,实质审查请求的起算点是从最早的优先权日起算的,并非像日本从实际的申请日起算。

四、拒绝理由的种类

--相关法规:日本审查基准之第I部审查总论第2章第3节

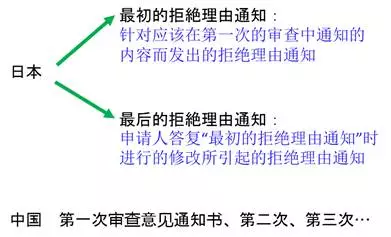

在日本,拒绝理由通知(对应于中国的审查意见通知)分为两种,即最初的拒绝理由通知和最后的拒绝理由通知,如下图所示。

最初的拒绝理由通知和最后的拒绝理由通知

在日本,针对应该在第一次的拒绝理由通知中指出的问题进行通知,这样的拒绝理由通知称为最初的拒绝理由通知。

注意,最初的拒绝理由通知并非特指第一次的拒绝理由通知。

这样因为,虽然无论是中国还是日本,原则上都应该在第一次的拒绝理由通知中将所有问题都通知给申请人以节约程序,但是在实际的审查中,因遗漏而未在第一次的拒绝理由通知中指出所有问题的情况并不少见。

因此,在第二次以及之后的拒绝理由通知中通知了应该在第一次的拒绝理由通知中指出的问题时,这样的拒绝理由通知仍然称为最初的拒绝理由通知。

总之,第一次的拒绝理由通知必然是最初的拒绝理由通知;第二次以后的拒绝理由通知是最初的拒绝理由通知还是最后的拒绝理由通知,不是根据通知的次数,而是要根据通知的实质内容进行判断。另外,在判断为属于最后的拒绝理由通知时,审查员会在通知书中标注“最后”两字。

与此相对,在中国,则不会按照通知书的内容进行分类,则直接按照第一次、第二次、第三次…这样的顺序进行编排。

五、答复拒绝理由通知时的修改要件

--相关法规:日本特许法第17条之2

日本在如上那样地区分了拒绝理由通知的种类之后,针对两种拒绝理由通知答复时的修改要件自然也是不同的,其差异如下。

答复最初的拒绝理由通知时禁止的修改:新规事项的增加(法17条之2第3项,超范围要件)+shift(法17条之2第4项,单一性要件)

答复最后的拒绝理由通知时禁止的修改:新规事项的增加(法17条之2第3项,超范围要件)+shift(法17条之2第4项,单一性要件)+目的外修改(法17条之2第5项)

注:目的外修改是指除以下修改之外的修改:

(a)权利要求的删除

(b)权利要求的范围的缩减

(c)笔误的修改

(d)对不清楚的记载内容的解释

可见,日本在答复最后的拒绝理由通知时,与答复最初的拒绝理由通知相比,增加了禁止“目的外修改”这一严格的要求。实际上,正是多了这个要求,在日本答复最后的拒绝理由通知时的限制基本上类似于中国答复任何一次审查意见通知时的限制。

另一方面,在答复最初的拒绝理由通知时,只要满足了超范围要件及单一性要件,则即使进行了类似扩大保护范围、增加权利要求等修改也是允许的,而这是在中国答复审查意见时所不允许的。所以,在日本会格外珍惜答复最初的拒绝理由通知这个机会。

最后说明一点,无论是答复最初的拒绝理由通知还是最后的拒绝理由通知,即使申请人进行了实质性的修改,只要没有能够完全克服审查员指出的问题,审查员都是可以直接驳回的,这体现了日本审查制度“快”但不尽人意的地方。

六、拒绝理由通知的答复期限

--相关法规:日本特许法第50条之1(具体期限可查阅日本审查便览)

最初的拒绝理由的答复期限:国内申请人60天(可延期1次为2个月),国外申请人3个月(可延期2次,第一次2个月,第二次1个月)

最后的拒绝理由的答复期限:国内申请人60天(可延期1次为2个月),国外申请人3个月(可延期2次,第一次2个月,第二次1个月)

日本区分地对待国内申请人和国外申请人而给予国外申请人更宽裕的时间,而中国则不进行这样的区分,统一要求一通答复期限4个月(可延期1次,每次1个月或者2个月),二通起的答复期限为2个月(可延期1次,每次1个月或者2个月)。

七、修改的“却下”(修改的拒绝)

--相关法规:日本特许法第53条及日本审查基准之第I部审查总论第2章第6节

在日本的审查过程中,还有一种中国所不具备的“修改却下”制度。

“修改却下”的含义是指:

在申请人针对“最后的拒绝理由通知”答复时进行了修改的情况下,审查员首先核实此前发出的“最后的拒绝理由通知”是否正确,在认为发出的拒绝理由正确的情况下,判断针对“最后的拒绝理由通知”做出的修改是否满足修改要件(上面提到的超范围要件+单一性要件+禁止目的外修改)。在判断为修改不合法的情况下,审查员拒绝接受该修改并继续进行审查。

这种“修改却下”制度也体现了日本审查程序的“快”。

当作出了“修改却下”的决定时,不会像中国那样发出通知告知申请人修改不符合要求,日本的做法是:虽然拒绝了申请人的修改,但是会核实“最后的拒绝理由通知”中的意见是否正确,同时考虑申请人的答辩意见并继续审查,此时,有可能直接驳回申请,也有可能直接授予专利权。

具体而言,在日本的审查基准中,关于作出了“修改却下”的决定后的处理方式,给出了如下三种情况,这三种情况是审查员在已经拒绝了申请人做出的修改之后的本文的基础上继续进行审查的处理方式。

(1)审查员认为“最后的拒绝理由通知”中指出的拒绝理由正确,并认为“拒绝修改后的文本”没有克服“最后的拒绝理由通知”中指出的拒绝理由时,在“修改却下”决定的基础上作出驳回决定。

(2)审查员认为“最后的拒绝理由通知”中指出的拒绝理由不正确并且未发现其他问题,则在“修改却下”决定的基础上授予专利权(授权文本是拒绝了修改之后的文本)。

(3)审查员认为“最后的拒绝理由通知”中指出的拒绝理由不正确但又发现了其他新的问题,则在“修改却下”决定的基础上,针对新的问题发出拒绝理由通知。

八、前置审查

--相关法规:日本特许法第162条及日本审查基准之第I部审查总论第2章第7节

日本的前置审查程序也与中国有着显著的区别,如下图所示。

根据日本特许法第162条之规定,当申请被驳回而提出拒绝查定不服审判(相当于复审)时,如果对申请文件进行了修改,则启动前置审查。也就是说,日本的前置审查是以修改申请文件为契机而启动的,所以在日本请求复审时,为了谋求更多的机会,基本上都会进行一定的修改,哪怕是形式上的修改。

此外,在日本的前置审查中,审查员可以做出如下三种决定:

① 认为申请文件已经克服了所有缺陷,撤销驳回决定而授予专利权。

② 在认为不能撤销驳回决定而授予专利权的情况下,做出前置报告。

③ 发出拒绝理由通知。

关于上面第③点,前置审查中发出拒绝理由通知主要有以下两种情况:

(1)认为请求人的修改合法且能够撤销驳回决定,但是又发现了新问题。

(2)通过与请求人之间的沟通,达成了克服驳回决定或新问题的共识。

与日本不同,中国的前置审查是在复审请求人提出复审时必须启动的程序,而且前置审查中,审查员或者是维持驳回理由而做出前置报告书或者撤销驳回决定而返回原审查部门继续审查,不能像日本那样发出审查意见通知书或者授予专利权。

九、拒绝查定不服审判(复审)

--相关法规:日本特许法第159、160条

日本的拒绝查定不服审判与中国的复审程序的主要区别如下。

日本的拒绝查定不服审判:

可以授予专利权;可以撤销驳回决定而返回原审查部门进行审查;在未克服驳回理由的情况下,原则上可以不进行通知而直接作出维持驳回的决定。

中国的复审:

不能授予专利权;在撤销驳回决定的情况下必须返回原审查部门进行审查;在未克服驳回理由的情况下,至少给予请求人一次答辩机会。

如上,在日本的拒绝查定不服审判中,可能在不给申请人答辩机会的情况下直接作出维持驳回的决定(拒绝查定维持审决),因此在日本的实践中,请求人通常会积极地与合议组取得联系进行沟通,谋取答辩的机会并寻找克服缺陷的有效途径,尽量通过拒绝查定不服审判程序直接得到授权。近年来,在日本请求拒绝查定不服审判而得到授权的比例逐年升高,这一定程度上反映了能够直接与合议组进行意见交换所带来的有益效果。

十、分案申请

--相关法规:日本特许法第44条

日本进行分案申请的时机以及分案时的要求有着其独特之处。

A 、分案的时机(日本审查基准第VI部特殊申请之第1章第1节)

日本可以在以下时期中的任意一个时期进行分案。

(i)在可以对说明书、权利要求书或附图进行修改的时期(包括能进行主动修改的时期、答复拒绝理由通知时以及提起拒绝查定不服审判时),能够进行分案申请。

(ii)从授权决定的副本送达日起30日以内。

(iii)从最初的拒绝查定(驳回决定)的副本送达日起3个月以内。

注:关于上述(ii),在经过了前置审查程序、或者拒绝查定不服审判(复审)程序取得授权的情况下,不能按照上述(ii)的规定进行分案,也就是失去了分案的机会。

关于上述(iii),在撤销了最初的拒绝查定(驳回决定)之后再次被驳回的情况下,不能按照上述(iii)的规定进行分案,也就是失去了分案的机会。

B 、 分案的依据(日本审查基准第VI部特殊申请之第1章第1节)

在日本进行分案申请时,根据上述(i)~(iii)的时期的不同,进行分案申请时所依据的文本也是不同的:

(1)在上面的时机(i)的情况下,分案申请所依据的申请文件是原始提交的文本。

(2)在上面的时机(ii)、(iii)的情况下,分案申请所依据的申请文件是分案申请之前的文本。即,对于上面的时机(ii)、(iii)而言,如果原始提交的申请文件已经进行过修改,这时,所依据的申请文件是进行过修改后的文本,而不能依据原始的文本进行分案。

基于以上这样的分案时机的限制以及分案所依据的文本的限制,在日本,普遍认为,在最初的拒绝查定(驳回)之后,在提出拒绝查定不服审判(复审)的同时进行分案是最后的分案机会。

这时因为,在最初的驳回后,即便之后授权或者再次被驳回,都没有机会再进行分案。而且,在最初的拒绝查定(驳回)之后,只有在提出拒绝查定不服审判(复审)的同时进行分案才能够以原始提交的文本为依据,在其他情况下则是以分案之前修改后的文本作为依据,这是申请人所不希望的。

与日本不同,在中国进行分案的时机相对宽裕,只要母案申请处于审查之中,任何时候都可以提出分案。而且,无论在何时提出分案都是以原始申请文件的文本为依据。

十一、异议制度

--相关法规:日本特许法第113条

在日本,从授予专利权的公报的公告日起6个月以内,任何人都可以对授予的专利权提出异议。

相比之下,中国的异议制度已经于2001年的改法而废除。

十二、无效制度

--相关法规:日本特许法第123条

根据日本特许法第123条第2项的规定,仅限于利害关系人才能够对专利权提出无效请求。

而在中国,则是从授予专利权的公报的公告日起,任何人都可以对授予的专利权提出无效。

十三、订正审判制度

--相关法规:日本特许法第126条

根据日本特许法第126条第1、2项的规定,专利权人可以在异议请求、无效宣告程序以外的期间,请求对授权文本进行修改,称作订正审判。

此时,限于在以下范围中进行修改。

(1)权利要求的范围的缩减

(2)笔误的修改

(3)不清楚的记载内容的澄清

(4)将引用了其他权利要求的某项权利要求修改为不再引用上述其他权利要求

另一方面,中国不具备日本那样的订正审判制度。因此,在授权后,只有在无效程序中,专利权人才能够对授权文本进行修改,这也是专利权人自己无效自己的专利权的动机之一。

上面我们按照专利申请的大致流程介绍了一些中日专利制度上的区别。在下一篇文章中,我们将从实务应用方面,介绍日本专利审查与中国专利审查制度的差异。

![$(VA05{$(J2{_QL5]L[ZB_3.png $(VA05{$(J2{_QL5]L[ZB_3.png](http://www.bjwrlaw.com/UpLoadFile/image/20171226/15142673377789656.png)

图片源于网络

编辑:北京三友

转载注明出处